« C’était mieux avant … » Toujours circonspecte lorsque j’entends cette phrase, le doute s’est pourtant emparé de moi au fur et à mesure que j’entendais des patients détenus, mais aussi certains de mes collègues plus âgés me parler de l’ancienne prison de la ville. Exerçant depuis seulement quatre ans, je ne l’ai jamais connue puisqu’elle a été délaissée pour le nouvel établissement en 2010. Celui-ci faisait partie d’un groupe de trois constructions pénitentiaires commandées par l’État au groupe Bouygues dans le cadre d’un partenariat public-privé. Or là où le cabinet d’architecture se félicite d’avoir remplacé des bâtiments vétustes (et je ne doute pas qu’ils l’étaient) par de nouveaux locaux plus adaptés, le verdict parmi les usagers semble relativement unanime : « C’était mieux avant… »

Alors, simple nostalgie sans objet ? Eternelle querelle des Anciens et des Modernes ? Ou témoin d’une certaine évolution des prisons ?

Les patients avec lesquels j’ai échangé regrettent des contacts humains plus fréquents et plus simples, un sentiment de dépersonnalisation et d’insécurité moindre, des déplacements plus aisés, une meilleure « ambiance » malgré l’étrangeté que peut revêtir ce mot dans un contexte carcéral. Ceci pourrait s’expliquer par la taille de la nouvelle prison, bien plus conséquente, mais qui n’a pas pour autant mis un terme à la surpopulation carcérale.

Même son de cloche du côté des soignants de l’équipe, pour lesquels le déménagement confine au traumatisme. On déplore les bonjours lancés au hasard en direction de vitres sans teint, qui finissent par décourager les plus polis, le manque de lumière et de visibilité sur l’extérieur qui nous étiole comme des tournesols malheureux et qui fait de nos rares bureaux avec fenêtres un sujet de conflit, le manque de fluidité et les délais supplémentaires pour pouvoir recevoir des patients y compris dans l’urgence.

Les personnes détenues rapportent aussi l’éloignement de ce nouvel établissement, qui rend plus difficile l’accès pour leurs proches. En effet, là où il était possible de rejoindre l’ancienne prison à pied depuis la gare, il faut désormais aller jusqu’au terminus d’une ligne de bus qui vous emmène dans une zone commerciale et industrielle en périphérie de la ville.

Voilà des arguments qui semblent en contradiction avec les principes avancés pour soutenir la construction de nouveaux établissements pénitentiaires devant favoriser le respect de la dignité des personnes et leur réinsertion, tant par l’accroissement du nombre de places que par leur conception architecturale.

La prison dont je vous parle pourrait alors être un mauvais exemple isolé, un projet « raté ». N’ayant pas l’expérience d’autres structures, je me suis mise en quête d’informations. L’INCC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie de Bruxelles) a réalisé un questionnaire évaluant la qualité de vie dans les différentes prisons belges et constate que les anciens établissements (comme Louvain Centrale, 1860) sont privilégiés tant par les personnes détenues que par les professionnels de terrain, contrairement aux prisons modernes (telles Ittre,2002 ou Hasselt, 2004). Les éléments architecturaux d’explication seraient les suivants : les anciens bâtiments présentent de grandes ouvertures en horizontalité comme en verticalité, de nombreux croisements, nœuds de circulation qui sont autant d’espaces de rencontre. A l’inverse, la prison moderne se caractérise par son cloisonnement, ses espaces segmentés et sa circularité qui interdit les croisements et les regroupements. Il y a davantage de possibilité d’appropriation de l’espace (au niveau de la cellule notamment) mais beaucoup plus de conflits et de jeux de conquête territoriale. Enfin, la sécurité y est assurée de façon passive, via les murs et autres dispositifs architecturaux, là où les anciens établissements tablent sur une sécurité « dynamique » basée sur une meilleure connaissance entre les individus.

Les impressions rapportées par les personnes détenues semblent donc trouver leur explication dans cet agencement différent de l’espace, qui produit son effet sur le psychisme des personnes qui ont à y vivre ou y travailler.

Enfin le géographe français Olivier Milhaud, dans son ouvrage Séparer et punir, confirme que la relégation spatiale des prisons, c’est à dire l’éloignement par rapport au tissu social, est une réalité, notamment en ce qui concerne les établissements pour peine. Ils sont très souvent excentrés par rapport aux réseaux de transport et aux masses démographiques françaises. Ainsi, dans les maisons centrales, seuls 6 % des personnes détenues sont dans leur département d’origine, contre 65 % des personnes détenues en maison d’arrêt. En effet, dans les programmes récents, c’est à dire depuis les années 80, les constructions sont prises dans des contraintes de coût et d’accessibilité difficiles à concilier. Ces tensions aboutissent à des compromis sous forme d’une implantation périphérique. S’il est difficile de conclure à un « rejet systématique des détenus dans un espace clairement tenu à l’écart », l’auteur affirme cependant que les prisons tendent à se voir confinées « dans les périphéries où toute ressource et tout prétexte à investissement public sont les bienvenus et à distance des habitations pour permettre une acceptation plus facile par la société locale ». En effet, les conflits engendrés par de tels projets sont fréquents : s’ils présentent un intérêt pour les territoires en crise économique ou démographique, ils sont souvent contestés par la population et les élus locaux.

Il est en tout cas un point sur lequel les nouvelles prisons vont rapidement rejoindre leurs ancêtres, mettant ainsi d’accord Anciens et Modernes, c’est la vétusté. L’hiver dernier, lors d’une période de pluies, je traversais le hall du service en slalomant entre les bassines en plastique recueillant l’eau gouttant du plafond. Quelques jours plus tard, une plaque de placo s’écroulait dans un de nos bureaux de consultation fort heureusement vide.

La prison de la Santé a quant à elle ré-ouvert en janvier 2019 après d’importants travaux de rénovation ayant coûté environ 800 millions d’euros. Aujourd’hui, les syndicats pénitenciers dénoncent des pannes et des fuites de canalisation récurrents. Aux Baumettes 2, un an à peine après l’ouverture, les dégâts étaient déjà nombreux : infiltrations d’eau ayant fait là aussi céder des faux plafonds et disjoncter le système électrique, chaudière inadaptée à l’infrastructure, mur du gymnase en carton-pâte éventré par un malheureux penalty…

Les partenariats public-privés sont pointés du doigt par la Cour des Comptes depuis 2017 pour ces nombreuses malfaçons, ainsi que pour leur coût finalement désavantageux pour l’État. Le rapport de la Cour des Comptes déplore une situation faussée dès le départ, avec des évaluations préalables qui étaient « favorables à la solution du contrat de partenariat », avec des référentiels de coûts « pas transparents » et des données chiffrées retenues « pas documentées. » Ces partenariats, mis en œuvre par l’administration pénitentiaire au début des années 2000, consistaient à sous-traiter au privé la construction et la gestion du bâti des prisons, l’État n’étant plus que le locataire. Bouygues, Spie Batignolles, Vinci et Eiffage – sont ainsi aujourd’hui propriétaires de 15 % de places en cellule (14 établissements sur 171), lesquelles mobilisent annuellement près de 40 % des crédits immobiliers de la justice, jusqu’en… 2036. Et la Cour des Comptes de s’inquiéter de la capacité du Ministère à mobiliser des ressources suffisantes au regard des besoins recensés et du plan d’encellulement individuel, toujours pas respecté.

Les enjeux fonciers et économiques dans un contexte de restriction budgétaire entraînent des partis-pris implicites : recours à des partenariats public-privés auxquels seuls quelques grands groupes sont en mesure de répondre, construction de prisons de plus en plus grande capacité pour des coûts de fonctionnements rationalisés… qui entravent largement et dès les premiers stades du projet les réflexions possibles sur la forme, l’intégration urbaine, le sens de la peine…

Ils conduisent in fine à des écarts considérables entre la volonté théorique (donner à la prison les moyens pour réinsérer) et la réalité du produit fini. Mais cette situation illustre également toute l’ambiguité de la peine de prison elle-même : désocialiser pour resocialiser.

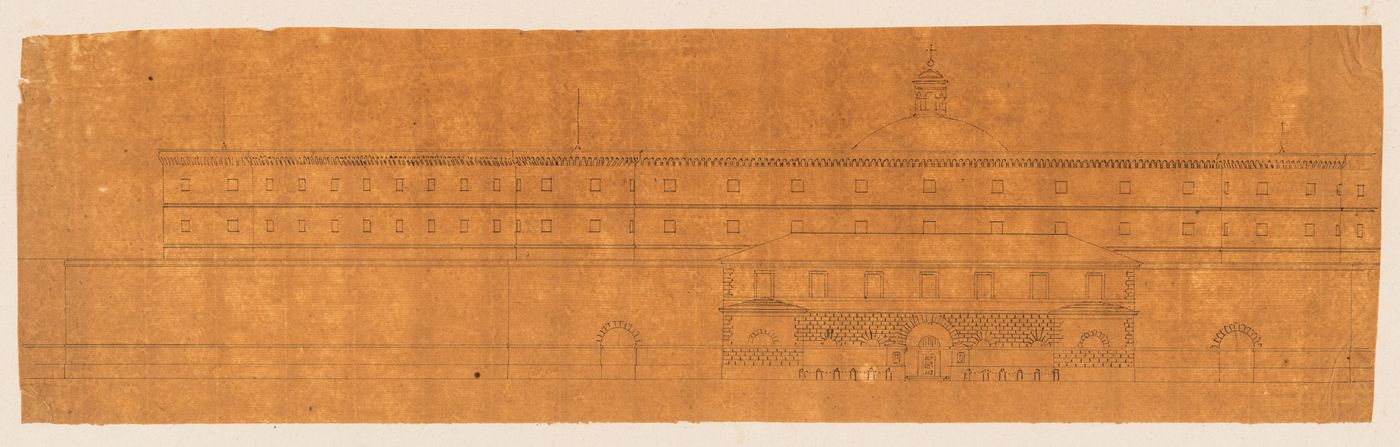

Là encore, une très ancienne question… Dans un prochain article, je vous propose de nous pencher davantage sur l’histoire des prisons pour étudier leur évolution tant sur le plan conceptuel qu’architectural. Nous verrons ainsi comment, dès le XVIIIème siècle, les philosophes et architectes ont pensé de concert comment la prison pouvait atteindre son but social.

Bibliographie :

L’architecture carcérale, David Scheer et David Tieleman, Journée de réflexion « Des (nouvelles) prisons. Et après ? », ULB 15/03/2014

La prison, une peine spatiale, Jean Bernard, Metropolitiques, 23/04/2018

Séparer et punir, une géographie des prisons françaises, Olivier Milhaud, 2017

Prisons : La France ne construit plus en partenariat public/privé, Nicolas Jacquard, Le Parisien, 04/11/2018

Prison. La Cour des Comptes sévère sur les partenariats public-privé, Ouest France avec Reuters,

13/12/2017.